1.- Avere con se tutti i documenti per il riconoscimento della cittadinanza italiana (con una scadenza non maggiore di 6 mesi)*1 (vedere sotto)

2.- eleggere un domicilio presso un Comune, tramite la dichiarazione di ospitalità, o la cessione di fabbricato, resa all'Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura, Commissariato di P.S., o Comune) entro 48 ore dall'arrivo, fa pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro (art.7, decreto legislativo n.286/1998 e succ.mod.,T.U. Immigrazione).

2.- fare la dichiarazione di presenza ed ottenere la relativa certificazione presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Trento se l'ingresso avviene in altro Stato Schengen. Invece, se il cittadino straniero è entrato da una frontiera italiana ed è in possesso di un passaporto con l'apposito timbro uniforme Schengen che certifica la data ed il luogo di ingresso, questo lo rende regolarmente soggiornante nel territorio fino a 90 giorni. Il timbro sostituisce la dichiarazione di presenza.

3.-Rivolgersi all'Ufficio Anagrafe/Stato Civile del Comune di domicilio per presentare istanza di iscrizione anagrafica temporanea dimostrando che si ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, allegando la documentazione necessaria. *1 (vedere sotto) La procedura implica la visita del vigile urbano per la costatazione del domicilio.

4.- rilasciata la residenza temporanea, si può iniziare il processo per ottenere la cittadinanza italiana presso lo stesso Comune. Successivamente, il Comune rilascerà una dichiarazione che certifica l'inizio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.

Il Ministero degli Interni - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con Circolare del 13 giugno 2007, n.32, ha chiarito come, nel caso di oriundi, "gli stranieri che non provengono da Paesi dell'area Schengen rendono la dichiarazione di presenza...al momento dell'ingresso...si ritiene che tale dichiarazione possa costituire titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.....". Diversamente da tutti gli altri casi in cui il cittadino straniero in possesso di una dichiarazione di presenza (ex permesso di soggiorno per turismo) non può mai essere iscritto.

- fare richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza mediante invio del kit postale alla Questura- Ufficio Immigrazione della Provincia in cui si trova il Comune di domicilio [ art.11, comma 1, lett.c), D.P.R. n.394/1999 e succ. mod., Regolamento di Attuazione al T. U. Immigrazione]

Quando l'oriundo, in possesso dei sopra descritti certificati, arriva in Italia munito di un visto d'ingresso per motivi turistici (se previsto) deve allegare:

1* Se istanza presentata presso Comune italiano

1) atto di nascita;

2) atto di matrimonio;

3) atto di morte eventuale.

Tali documenti devono essere predisposti per ciascun membro dell’albero genealogico a partire dal capostipite italiano fino al soggetto richiedente la cittadinanza.

Solo per il capostipite è necessario il certificato rilasciato dalla competente autorità dello Stato di emigrazione dell'avo che attesta la non naturalizzazione.

Ad esempio: per lo Stato argentino si tratta del certificato rilasciato dal Registro elettorale argentino, attestante che il padre/madre non ha mai votato in Argentina, in quanto non iscritto nell’elenco dei cittadini argentini oppure, nel caso dello Stato brasiliano, la dichiarazione del Ministero di Giustizia attestante la non avvenuta naturalizzazione brasiliana del padre/madre.

Legalizzazione dei certificati: per poter utilizzare in Italia la documentazione formata all'estero è necessario legalizzarla. Non bisogna legalizzare solo nel caso esista la convenzione Aia con il Paese dove sono stati prodotti i documenti, E’ sufficiente mettere la postilla.

Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza non può svolgere attività lavorativa e per poterlo fare deve attendere il riconoscimento della cittadinanza italiana

UNIDADES DE FORMACIÓN

- HISTORIA DEL HELADO Y EMIGRACIÓN DE ITALIA

Conocimiento de los orígenes del helado, su evolución y emigración de Italia al mundo exportando la cultura del helado.

- PROCESO DE ELABORACIÓN DEL HELADO ARTESANAL

Conocimiento de las fases de elaboración del helado artesanal: formulación del recetario, bases y mezclas.

- CONTROL DE PRODUCTOS, ALMACENAMIENTO Y PROCESOS DE ELABORACIÓN

Conocimiento de materias primas, almacenamiento, procesos productivos, técnicas de control de calidad, control de costos y de elementos necesarios para obtener un resultado óptimo.

- COMPOSICIÓN DE LOS INGREDIENTES

Verificación especial de la composición de los ingredientes, no solo con respecto a la composición general y de los sabores, sino de todas aquellos componentes de cada ingrediente individual, como azúcares, grasas, sólidos lácteos no grasos, otros sólidos y agua. Reconocer ingredientes de calidad y diversos certificados (DOP, DOC, etc.).

- EQUILIBRIO Y MEZCLA DE INGREDIENTES

Estudiar todos los componentes de la estructura de un helado (desde la leche hasta la fruta), el porcentaje de grasa y todos los elementos que lo componen, con el fin de crear un producto alimenticio de calidad.

- PASTEURIZACIÓN DE LAS MEZCLAS

Conocimiento del correcto método de pasteurización en el proceso de elaboración del helado artesanal, cuya finalidad es reducir el número de bacterias normalmente presentes en la mezcla para destruir los agentes de alteración y conferir estabilidad biológica y enzimática a la mezcla de helado.

- MADURACIÓN DE LAS MEZCLAS

Conocimiento del proceso y de los tiempos de maduración de las mezclas útiles para mejorar la estructura y estabilidad del producto terminado.

- ENFRIAMIENTO / MANTECACIÓN DEL HELADO

Conocimiento de los procesos de enfriamiento y mantecado: fase de la producción artesanal de helado en la que se produce la transición de estado líquido a sólido. Esta transformación se produce mediante la acción de tres elementos: la agitación del compuesto, su enfriamiento y la incorporación de aire en su interior.

- PRODUCCIÓN DE HELADOS SORBETES

Conocimiento del proceso de elaboración de helados y sorbetes. El correcto balance de ingredientes según la variabilidad de azúcares contenidos en los distintos tipos de fruta. Conocimiento del uso del refractómetro.

- CONOCIMIENTO Y USO DE UN SOFTWARE ESPECÍFICO DE GESTIÓN

Conocimiento de software que permite: - calibrar los ingredientes de la receta según proporciones matemáticas precisas; - identificar las características nutricionales de los alimentos; - analizar las estadísticas; - ver las cantidades de ingredientes utilizados; - adoptar una política presupuestaria eficaz basada en los costos utilizados para las materias primas e identificar el punto de equilibrio.

LISTADO DE CLASES

Acum. Horas |

Descripción |

Docente |

|

2 |

Introducción y presentación del curso. |

Davide Pedrolli |

|

4 |

Historia del helado (1) |

Loris Molin Pradel |

|

6 |

Historia del helado (2) |

Loris Molin Pradel |

|

8 |

La inmigración italiana en Argentina |

Oscar Menapace |

|

10 |

Fases de la producción del helado (1) |

Sandro Molin Pradel |

|

12 |

Fases de la producción del helado (2) |

Sandro Molin Pradel |

|

14 |

Formulación de recetario (1) |

Sandro Molin Pradel |

|

16 |

Formulación de recetario (2) |

Sandro Molin Pradel |

|

18 |

Conocimiento de las materias primas (1) |

Sandro Molin Pradel |

|

20 |

Conocimiento de las materias primas (2) |

Francesco Gubert |

|

22 |

Técnicas de control de calidad (1) |

Davide Pedrolli |

|

24 |

Técnicas de control de calidad (2) |

Davide Pedrolli |

|

26 |

Los valores nutricionales de los ingredientes |

Carlo Pedrolli |

|

28 |

Reconocer los ingredientes de calidad |

Davide Pedrolli |

|

30 |

Cálculo de materias primas |

Rodolfo Veronesi |

|

32 |

La gestión de una heladería: clientes y proveedores |

Claudio Commissari |

|

34 |

Equilibrio del helado a la leche (1) |

Sandro Molin Pradel |

|

36 |

Equilibrio del helado a la leche (2) |

Sandro Molin Pradel |

|

38 |

Equilibrio del helado sorbete (1) |

Sandro Molin Pradel |

|

40 |

Equilibrio del helado sorbete (2) |

Sandro Molin Pradel |

|

42 |

Pasteurización (biología) (1) |

Sara Lago |

|

44 |

Pasteurización (biología) (2) |

Sara Lago |

|

46 |

Pasteurización (biología) (3) |

Sara Lago |

|

48 |

Maduración (1) |

Sandro Molin Pradel |

|

50 |

Maduración (2) |

Sandro Molin Pradel |

|

52 |

Mantecación del helado (teoría) (1) |

Sandro Molin Pradel |

|

54 |

Mantecación del helado (teoría) (2) |

Sandro Molin Pradel |

|

56 |

Software para la gestión (1) |

Sandro Molin Pradel |

|

58 |

Software para la gestión (2) |

Sandro Molin Pradel |

|

60 |

Conclusión y verificación del aprendizaje |

Sandro Molin Pradel |

El programa es orientativo y sujeto a cambios que se comunicarán oportunamente.

Las fechas y el cronograma de las clases presenciales se comunicarán a su debido momento, ya que está sujeto a la evolución de la situación sanitaria en Italia y Argentina.

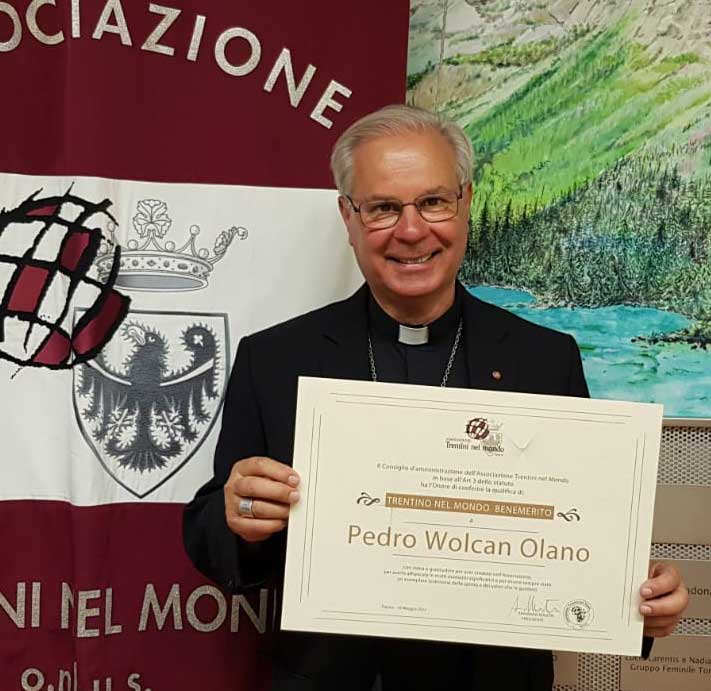

Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo di “Trentino nel mondo benemerito” a persone che hanno acquisito particolari meriti nei confronti dell’Associazione, dei i Circoli Trentini o delle collettività trentine all’estero. La qualifica di “Trentino nel mondo benemerito” è vitalizia, i soci sono iscritti nell’Albo dei Benemeriti dell’Associazione.

nxjkbshchdchds

nxjkbshchdchds